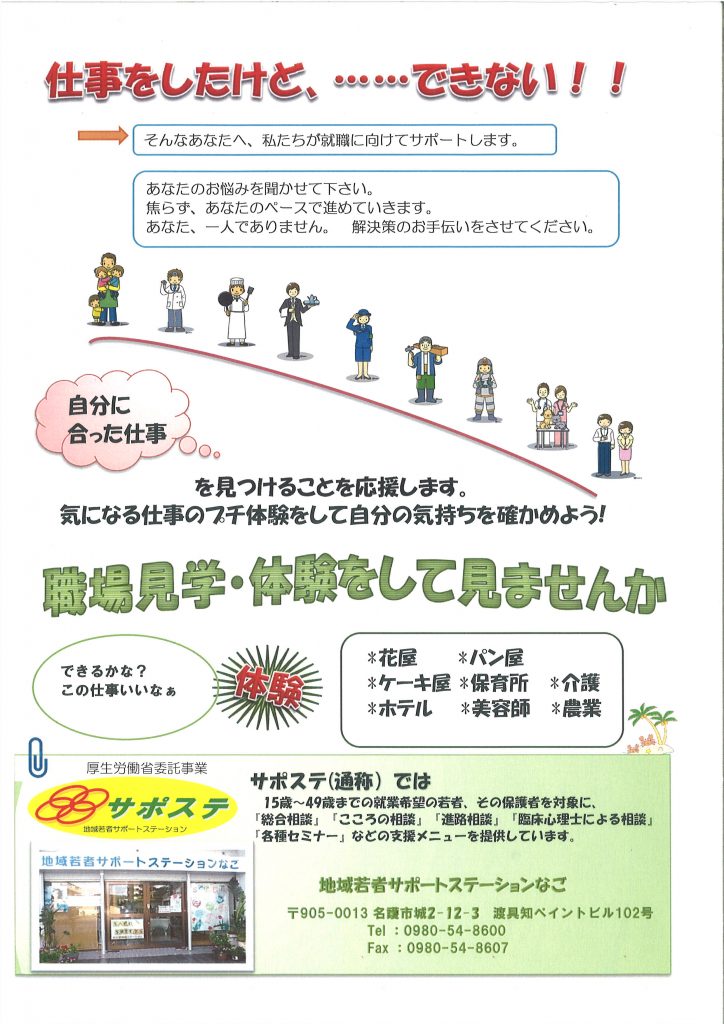

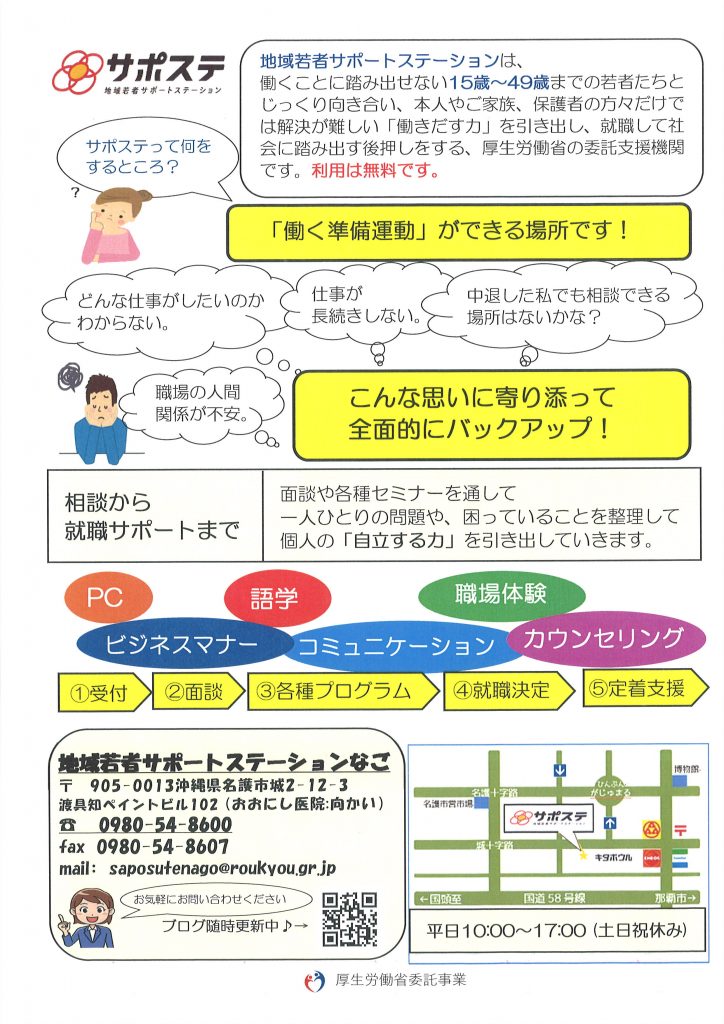

地域若者サポートステーションなごでは、15歳~49歳までの就労希望の若者、その保護者を対象に、「総合相談」 「こころの相談」 「進路相談」 「臨床心理士による相談」「各種セミナー」などの支援メニューを提供しています。

利用は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。

日時:令和3年3月24日(水) 午後2時~5時

場所:国頭村立保健センター 相談室

備考:新型コロナウイルス感染症対策により、予約制の3枠まで(達し次第〆切)となっております。また、お一人相談時間は、約1時間となっており、来所人数制限として、3名まで(例:本人、家族1名、支援者1名)とします。

・来所の際は、マスクの着用をお願い致します。

・個人情報保護により、役場、学校その他機関へ情報提供等は行いません。支援開始決定等の場合、支援連携のため、情報に関する同意を求める場合がございます。

【お問い合わせ先】

国頭村立保健センター

TEL:0980-41-5767(金城)

村民の皆様へ

下記の日程で献血を実施致します。

血液を必要とする方のために、多くの皆様のご協力をよろしくお願い致します。

日にち:令和3年3月3日(水)

場所:役場職員駐車場(辺士名交番斜め向かい)

時間:9:30~11:30

13:00~14:00

場所:北斗園

時間:15:00~16:30

地域若者サポートステーションなごでは、「働きたいけど、どうすればいいのかわからない。」「学校に行かないといけないけど出来ない...。」など、お悩みをもつご本人やご家族、また、支援者の方のサポートやご相談を受け付けております。

利用は無料で行っておりますので、お気軽にお問合せください。

◆地域若者サポートステーションなごについて

・「就労準備」、「体験活動」、「スキルアップ」などを通して、自信につなげ、就労や登校復帰などを目指します。

・相談(就労相談、心の相談、家族相談など)、支援プログラムを通してサポートします。

・相談や利用については、無料です。(プログラムの内容では、体育館などの施設等利用で料金が発生します。)

・対象年齢は、7歳~49歳までの方。

出張相談会

日時:令和3年2月24日(水) 午後2時~5時

場所:国頭村立保健センター 相談室

備考:新型コロナウイルス感染症対策により、予約制の3枠まで(達し次第〆切)となっております。また、お一人相談時間は、約1時間となっており、来所人数制限として、3名まで(例:本人、家族1名、支援者1名)とします。

・来所の際は、マスクの着用をお願い致します。

・個人情報保護により、役場、学校その他機関へ情報提供等は行いません。支援開始決定等の場合、支援連携のため、情報に関する同意を求める場合がございます。

【お問い合わせ先】

国頭村立保健センター

TEL:0980-41-5767(金城)

子ども予防接種週間について

来る3月1日(月)~3月7日(日)までの7日間、地域住民の予防接種に対する関心を高めるとともに

通常の診療時間に予防接種が受けにくい方々に対して、土曜日・日曜日・平日の夜間に予防接種を行い

予防接種率の向上を図ることを目的として、みだしの子ども予防接種週間が実施されます。

子どもの予防接種週間の実施医療機関について(沖縄県医師会資料)

※ワクチンの種類、予防接種対応時間等、詳細については直接医療機関にお問い合わせの上、

事前にご予約頂きますようお願いします。

ボランティア登録に関心のある学生さんへ、子どもの居場所学生ボランティアセンターから案内がありましたのでお知らせ致します。

詳しい内容等につきましては、下記お問い合わせ先までお願い致します。

【お問い合わせ先】

一般社団法人 大学コンソーシアム沖縄

子どもの居場所学生ボランティアセンター

〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

琉球大学内(大学本部棟1階)

TEL:098-895-1939 / FAX:098-895-1940

〇子宮頸がんワクチン(定期予防接種)について

現在、積極的な勧奨を差し控えています。ただし、定期接種を中止するものではないことから、接種を希望する場合は、有効性と安全性を十分に理解したうえで接種することは可能となっています。希望者には予診票を送付しますので、ご連絡ください。

□対象年齢:小学校6年生~高校1年生まで

□接種回数・間隔:全3回(同じワクチンを3回接種)

・2価(サーバリックス)

標準的な接種方法:1か月あけて2回、初回1回目から6か月以上あけて1回接種。筋肉内注射。

・4価(ガーダシル)

標準的な接種方法:2か月あけて2回、初回1回目の接種から6か月以上あけて1回接種。筋肉内注射。

※標準的な接種時期としては、13歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までに接種します。

〇小学校6年生~高校1年生相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)

〇小学校6年生~高校1年生相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

お問合せ先:国頭村保健センター(0980-41-5767)

国頭村墓地の購入希望の方は、下記のとおり必要書類を添えて

役場福祉課まで申請して頂きますようご案内いたします。

尚、今回は四次募集となり、下の1区画のみの募集となります。

墓地区画番号13号

地 番 辺土名山地名原532番1 66㎡

購入価格 1,397,900円

募集期間 令和2年11月16日~11月20日

募集案内をご覧になり、詳細については役場福祉課(電話41-2765)までお問い合わせ下さい。

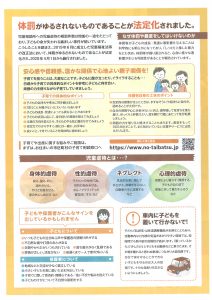

毎年11月は児童虐待防止推進月間です。

《令和2年度標語》

~189(いちはやく)知らせて守る こどもの未来~

厚生労働省では、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、平成16年度から「児童虐待の防止等に関する法律」が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」としています。

あなたの1本で救われる子どもがいます。

虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。

- 通告・相談は匿名で行うことも可能です。

- 通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

【お問い合わせ先】

[児童相談所 虐待対応ダイヤル] ☎189(いちはやく)

[沖縄県コザ児童相談所] ☎098-937-0859

[国頭村役場福祉課]☎0980-41-5767(保健センター)/0980-41-2765(福祉課)

村民の皆様へ

下記の日程で献血を実施致します。

ご協力よろしくお願い致します。

日にち:10月28日(水)

場所:役場職員駐車場(鮨はなぜんさん向かい)

時間:9:30~11:30

13:00~14:00

場所:北斗園

時間:15:00~14:00

《マイナンバーカードの取得はお済みですか?まだの方はお早めにお手続き下さい!》

令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、

就職や転職、引っ越ししても健康保険証の切り替えを待たずにカードで医療機関や薬局を受診できます。

(※健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。)

◆利用には事前登録が必要です

◎マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。

令和2年8月よりマイナポータルで利用申し込みができるようになりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するQ&A

Q1.マイナンバー(12桁の数字)を利用するのですか?

A1.マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることはありません。

Q2.健康保険証は使えなくなるのですか?

A2.従来通り健康保険証でも受診できます。

Q3.すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードが使えるようになるのですか?

A3.マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としています。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等の一覧を厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載する予定です。

Q4.医療機関の窓口への持参が不要となる書類はありますか?

A4.マイナンバーカードの保険証利用に対応した医療機関等を受診する場合には、健康保険証の持参が不要となるほか、以下の書類も 持参が不要となります。

◯限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

◯特定疾病療養受領証

なお、限度額認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に申請をする必要がありましたが、

原則として、申請なしで限度額が適用されます。